📙 Impara le Note sulla Chitarra Senza Memorizzarle: clicca qui 👈

In questa lezione di chitarra live andata in onda Mercoledì 30 alle 18:30, Luca Marinelli tratta lo studio della lettura musicale su pentagramma.

Nello specifico vengono analizzate diverse figure ritmiche e le relative pause, nonché diverse note posizionate sul pentagramma.

ℹ️ Ricorda che ogni Mercoledì alle 18:30 sul canale di Chitarra Facile Luca sarà in diretta per una nuova lezione. Iscriviti al canale 👈 per assistere alle prossime dirette!

✅ Clicca qui per scoprire tutti i corsi, libri, ebook, eventi dal vivo e lezioni private della nostra scuola!

In questo articolo approfondiremo la lettura musicale attraverso l’analisi del pentagramma. Sebbene molti chitarristi moderni si affidino alle tablature, comprendere la lettura dello spartito apre un mondo di possibilità musicali, offrendo una visione più completa della melodia, dell’armonia e del ritmo.

Questo articolo è pensato per accompagnarti nei primi passi di questo percorso, rendendo concetti apparentemente complessi, accessibili e stimolanti per chiunque imbracci una chitarra.

Le Pause

Nella lezione precedente abbiamo iniziato a conoscere alcune figure ritmiche, la semibreve, la minima e la semiminima. Oggi facciamo un passo avanti, esplorando un elemento altrettanto cruciale: le pause.

Sì, perché nella musica non è importante solo ciò che si suona, ma anche il silenzio.

Queste figure ritmiche ci dicono per quanto tempo dobbiamo far suonare una nota. Ma cosa succede quando invece dobbiamo stare in silenzio? Qui entrano in gioco le pause.

Ogni figura ritmica ha una pausa corrispondente che dura esattamente quanto la nota stessa. Vediamo come si rappresentano graficamente sul pentagramma.

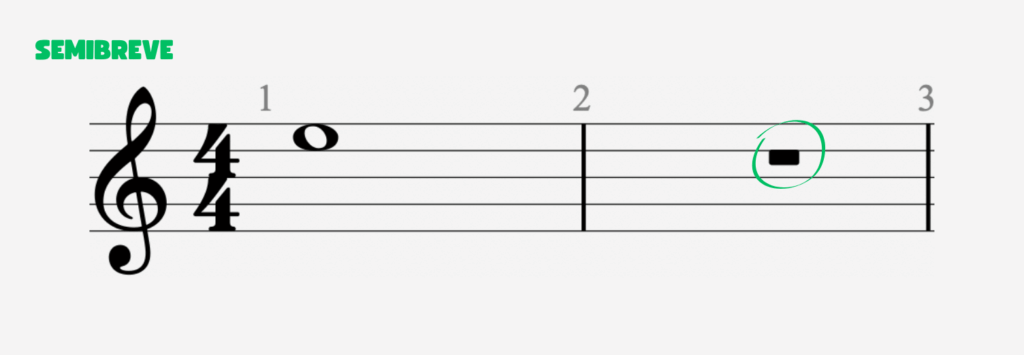

La pausa di semibreve ha una durata di 4/4 ed è rappresentata graficamente da un rettangolino nero che tocca dal basso un rigo del pentagramma.

Un suggerimento logico: in una battuta da 4/4, se vediamo una sola pausa, facilmente la pausa sarà di semibreve, in quanto la sua durata completa la battuta stessa. Questo concetto può aiutarci se abbiamo un dubbio sulla posizione del simbolo di pausa rispetto al rigo.

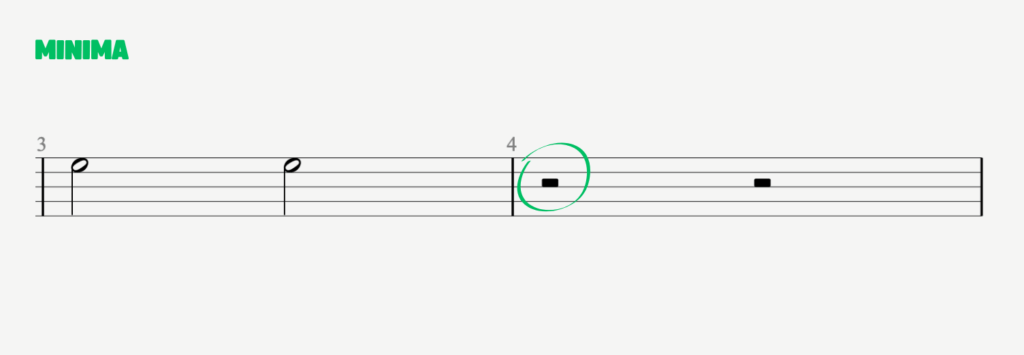

La pausa di minima ha una durata di 2/4 ed è anch’essa rappresentata da un rettangolino nero. La differenza cruciale rispetto alla pausa di semibreve è che questo rettangolino poggia sopra un rigo del pentagramma.

Quindi, per distinguere visivamente una pausa da 4/4 da una da 2/4, dobbiamo guardare dove è posizionato il rettangolino nero: se tocca il rigo da sotto, dura 4/4; se vi è appoggiato sopra, dura 2/4.

Il simbolo della pausa di semiminima è un po’ più… “arzigogolato”. È difficile da descrivere con precisione, ma possiamo immaginarlo come una piccola onda verticale o una sorta di parentesi graffa.

Questo simbolo indica una pausa dalla durata di 1/4.

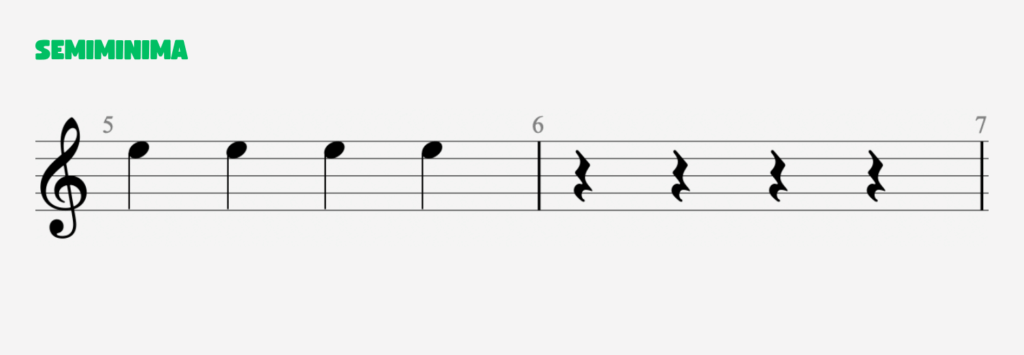

Le Crome

Ora aggiungiamo una nuova figura ritmica al nostro bagaglio: gli ottavi, o le crome.

Un ottavo vale la metà di un quarto. Questo significa che all’interno di un singolo “battito” del metronomo, possiamo suonare due ottavi, due note equivalenti.

Come si presenta unottavo? Ha una testa piena, una gamba verticale (come la semiminima), e in più una coda. Questa coda è una parte un po’ più tondeggiante che parte dalla gamba.

Quando vediamo un ottavo singolo, come all’inizio della battuta riportata qui sopra, si vede chiaramente questa coda un po’ “tondeggiante”.

Però, molto spesso, gli ottavi vengono collegati tra loro. Quando abbiamo più ottavi vicini, le loro code si uniscono a formare una linea orizzontale che collega le gambe delle note. In questo caso, si perde l’aspetto “tondeggiante” della coda singola, sostituito dalla stanghetta orizzontale che congiunge gli ottavi adiacenti.

Gli ottavi possono essere collegati a coppie o a più note. Anche se collegati in gruppi di quattro, restano comunque ottavi. La caratteristica che li definisce come ottavi, anche in gruppi, è il numero di code (o, in caso di gruppi, il numero di stanghette orizzontali che li collegano – una sola per collegare una serie di ottavi).

Se ci fosse più di una linea orizzontale, si tratterebbe di un’altra figura ritmica (il sedicesimo, che però analizzeremo più avanti). È importante che questo sia chiaro: anche quattro note vicine collegate da una sola linea orizzontale sono ottavi.

La pausa di croma è un simbolo che potremmo descrivere come un puntino con a fianco una barra obliqua, quasi uno “slash”. Questo simbolo grafico rappresenta un silenzio che dura esattamente 1/8.

Ricordiamo sempre il concetto fondamentale: quando vediamo un simbolo grafico, che sia una nota (semibreve, minima, semiminima, ottavo, ecc.) o una pausa (di semibreve, minima, semiminima, ottavo, ecc.), dobbiamo rispettare la sua durata. O suoniamo la nota e manteniamo il suono per quella durata, o rispettiamo la pausa per la stessa identica durata.

Le Note di LA, SI e DO

Nelle lezioni precedenti abbiamo già incontrato note come il MI (posizionato nello spazio più in alto), il RE (nel secondo rigo dall’alto) e il FA (nel primo rigo dall’alto).

Oggi aggiungiamo altre note, riempiendo altri spazi e righi.

- LA: si trova nel secondo spazio dal basso;

- SI: si trova sul rigo centrale. Questo rigo è molto importante, quasi uno “spartiacque”, in quanto decide la direzione della gamba delle note: se la nota si trova al di sotto del rigo centrale (SI), la gamba (stanghetta) va verso l’alto. Se invece la nota si trova sul rigo centrale (Si) o al di sopra di esso, la gamba va verso il basso.

- DO: si trova nel terzo spazio dal basso.

Quindi, salendo dal secondo spazio dal basso fino al primo rigo in alto, incontriamo in ordine:

- LA,

- SI,

- DO,

- RE,

- MI,

- FA

Consigli per il Solfeggio

Quando incontri un simbolo di pausa durante il solfeggio parlato, puoi usare una parola onomatopeica per segnare il silenzio ritmico, come “sh” o “m”. Questo ti aiuta a mantenere il flusso ritmico anche quando non stai suonando una nota.

Per tenere il tempo: usa il tuo corpo! Puoi battere le mani o il piede per scandire il tempo e i movimenti (battere e levare). Questo ti dà una sicurezza ritmica. Inoltre puoi esagerare il movimento in levare: soprattutto quando studi gli ottavi, può essere molto utile esasperare il movimento verso l’alto (il levare) della mano o del piede che batte il tempo.

Ad esempio, se batti il piede, fallo andare “ben su a tempo”. Questo ti aiuta a percepire meglio la suddivisione ritmica, specialmente il secondo movimento dell’ottavo. Esagerare un po’ sia il movimento in giù (il battere) che quello in su (il levare) rende più chiara la scansione ritmica degli ottavi. Questo trucco funziona anche con le pause.

Questi esercizi di solfeggio ti aiuteranno a “sentire” la musica prima ancora di suonarla con lo strumento.

Esercizi Pratici

Ecco alcuni esercizi pratici per verificare quanto appreso finora.

Nella prima battuta dell’esercizio qui sopra dovrai eseguire un LA della durata di 2/4 e, successivamente 4 note da 1/8: SI, SI, RE e DO.

Nella seconda battuta eseguirai, per due volte, una nota da 2/4, MI.

Nella terza e ultima battuta abbiamo una pausa da 1/4, quattro note da 1/8 (DO, DO, MI, DO) e una nota da 1/4, LA.

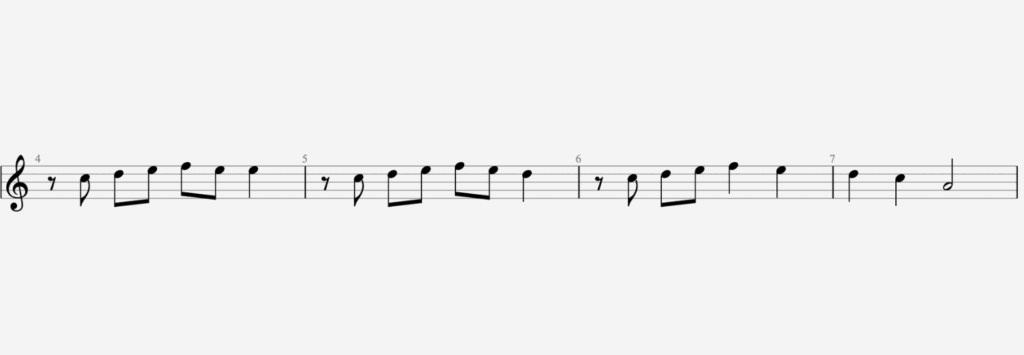

Nella prima battuta dell’esercizio dovrai eseguire una pausa da 1/8, 5 note da 1/8 (DO, RE, MI, FA e MI) e una nota da 1/4, MI.

La seconda battuta è identica alla precedente, ad eccezione dell’ultima nota che è un RE anziché un MI.

Nella terza e ultima battuta abbiamo una pausa da 1/8, tre note da 1/8 (DO, RE e MI) e due note da 1/4, FA e MI.

Nella quarta battuta abbiamo due note da 1/4, RE e DO, e una da 2/4, LA.

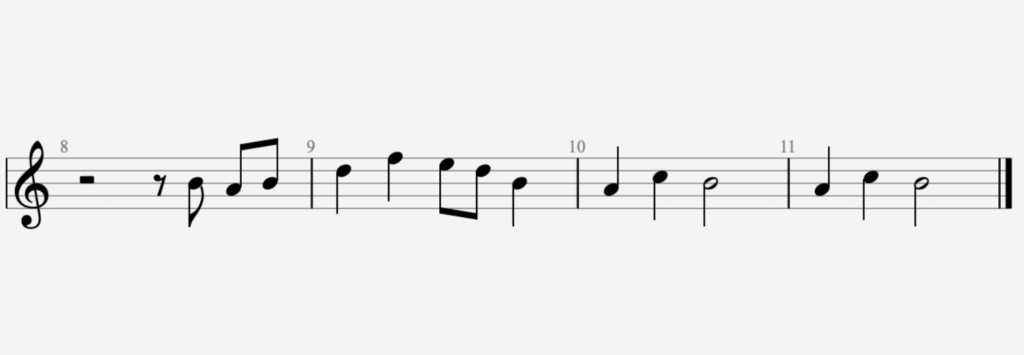

Nella prima battuta dell’esercizio dovrai eseguire una pausa da 2/4 e una da 1/8, 3 note da 1/8 (SI, LA e SI).

Nella seconda battuta dovrai eseguire due nota da 1/4 (RE e FA), 2 nota da 1/8 (MI e RE) e una da 1/4, SI.

La terza e la quarta battuta sono identiche e prevedono due nota da 1/4 (LA e DO) e una da 2/4, SI.

Conclusioni

Nelle prossime lezioni continueremo il nostro viaggio. Vorremmo completare la conoscenza delle note sul pentagramma, introducendo anche i primi tagli addizionali.

Inizieremo a vedere altri elementi importanti che arricchiscono la notazione musicale, come le alterazioni (diesis, bemolle) o le legature di valore (che uniscono la durata di due note).

Per ora, vi incoraggio vivamente a fare pratica con quello che abbiamo visto oggi. Ripassate le forme delle note e delle pause. Imparate a riconoscere le posizioni delle note sul pentagramma. Provate a fare il solfeggio parlato, usando le onomatopee e i movimenti del corpo. Non è sempre facile all’inizio, ma con la pratica diventerà naturale.

Leggere uno spartito e riuscire a dargli vita, trasformando quei simboli in musica, è un’esperienza davvero affascinante e gratificante.

Spero che questo articolo vi sia stato utile e abbia chiarito i concetti di oggi. Continuate a esercitarvi e a esplorare il meraviglioso mondo della musica.

Alla prossima!

📙 Impara le Note sulla Chitarra Senza Memorizzarle: clicca qui 👈